インフレクション・ポイント:高ボラティリティの時期にも冷静な判断を

グローバルXでは、2025年はボラティリティの上昇が想定される一年になると予想していました。それがまさに今、起きています1。経済やファンダメンタルズは依然として健全ですが、今後数か月は、根強いインフレ、金利上昇、関税を巡る不透明感、政府支出の削減が、至るところで大きな要因になることはほぼ確実です。金融市場と米国政府とのハネムーン期間が4週間で早くも終焉を迎えたのかどうかはともかく、有意義な経済政策の成功が楽観的なセンチメントの後退に打ち勝てるのかどうか、非常に現実的かつ重大なレースが展開されています。

投資の際は心理学が重要な役割を果たします2。相場が不安定になった時、冷静さを保つのは容易ではありません。とりわけ技術の急速な変革と不透明な政策に直面している時であれば、なおさらです。その格好の例が、DeepSeek(ディープシーク)の公開、関税の脅威、政府資金の凍結とそれに伴う訴訟の増加、国防からエネルギーまで各部門からの発言の混乱など、数々の不安定な要因が組み合わさった最近の状況です。

安定の兆しはほとんどないように見えますが、目の前にある経済のダイナミズムを軽視すべきではありません。複数のショックが重なって市場は一時的に動揺したものの、引き続きファンダメンタルズが優勢となり、大事な安心材料になっています3。投資家にとって、このような時期は、第一に考えるべき投資の基本に立ち返る時です。つまり、冷静さを保てるように分散投資を継続するということです。

重要なポイント

- DeepSeekの公開と政策の大幅な方針転換を背景に、市場はここ数週間、急落に見舞われたものの、下落は一時的なものにとどまりました。

- ここ数週間で消費者、中小企業、投資家のセンチメントが悪化したため、新政権が関税、税金、歳出に関する今後の方針を示せば、市場はショックを受けやすくなる可能性があります。

- ボラティリティが高いと不安を感じることもありますが、成長を犠牲にせずにポートフォリオのリスクを軽減できる可能性のある様々な戦略やテーマがあります。

DeepSeekの先行きは不透明

技術革新や科学的なブレイクスルーは、どれほど利点があろうとも、時には波乱や停滞、そして予想外の展開を伴うことがあります4。この事実がはっきりと示されたのは、1月27日月曜日に市場が下落して始まった時です5。これは新たにリリースされたDeepSeek製のAIアプリが前週末にChatGPTを抜いてダウンロード数トップになったことが市場に反映されました。

中国を拠点とするスタートアップであるDeepSeekは、旧世代のエヌビディア製GPUを使い、約600万ドル(約9億円)のトレーニング費用を投じて、米国製と同等もしくはそれ以上の機能を備えたAIの開発に成功したと報じられました6。DeepSeekの成功の鍵と言われている要因のひとつは、他の多くのAI開発企業で採用されている高コストで計算負荷の高い事前トレーニングプロセスに重点を置いていないことです。DeepSeekは、モデルが自らのデータを洗い出して出力を改良していくことができる強力な推論ループを活用しています。このような推論への依存はおそらく、トレーニングとクエリ(処理要求)の効率化につながる重要なブレイクスルーとなるでしょう。

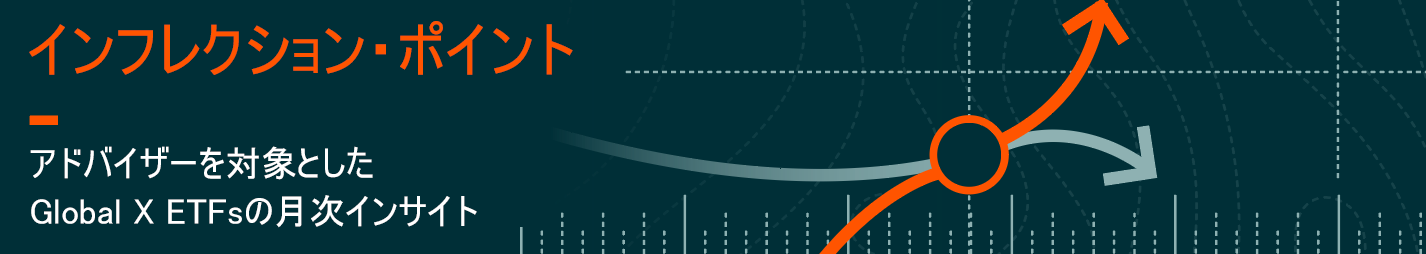

1月27日に、S&P 500は2%、ナスダックは3%、それぞれ下落して始まりました7。AIやクラウド・サービス、データセンター、ロボティクス、IoT(モノのインターネット)などのテクノロジー関連のテーマや、エネルギー関連のテーマが揃って急落しました。懸念材料となったのは、DeepSeekの台頭によって、半導体やデータセンターなどのデジタルインフラへの巨大企業による投資の多くが不要になるのではないかということでした。この週の金曜日、1月31日には、データセンター銘柄は依然として低迷していたものの、AI銘柄は下落分の大半を戻しました。一週間のうちに、市場では、より低コストで効率的なAIに対する肯定的な見方が浮上し、クラウド関連およびサイバーセキュリティ関連の銘柄が上昇しました8。

DeepSeekの成功は、最終的には一時的なものに終わる可能性もあります。ChatGPTとGrok(X:旧Twitter)の新たなリリースは、すでにDeepSeekの改良版だと一般的に考えられており、おそらく推論の革新もいくつか組み込まれているはずです。現在は、ChatGPTがアプリストアのランキングのトップに返り咲き、Grokがトップ5に食い込んでいる一方、DeepSeekはトップ40にも入っていません9。過去1か月間には、AI、データセンター、電化に関連する銘柄は、S&P 500のパフォーマンスを上回っています。

さらに広い意味では、DeepSeekを発端としてボラティリティが高まったことで、AIがわずか数社の大手企業だけのものではなく、ハードウェア、ソフトウェア、データ関連の企業を網羅するエコシステムであることを投資家が理解することにもつながります。また、イノベーションが一直線には進まないこと、そして多様な形で新技術に投資する姿勢を維持することが重要だということを、改めて思い起こすきっかけにもなりました。

発言と方針の変更が相次ぐ

政策の一進一退が繰り返されたことも、ここ数週間のボラティリティ上昇の一因となりました。米国政府は1月28日、ほぼすべての連邦政府資金の一時凍結を発表しました。しかし、その24時間後に裁判所が政府資金の凍結を違法と判断したため、米国政府はその日のうちに方針を転換しました10。また、数日後、トランプ大統領はカナダとメキシコに25%の関税を課すと発表しましたが、その36時間後には各国との電話会談を経て、関税の適用開始を延期しました11。これらの関税は今後復活すると見られていますが、政策の発表と実施が流動的であることは明らかです。

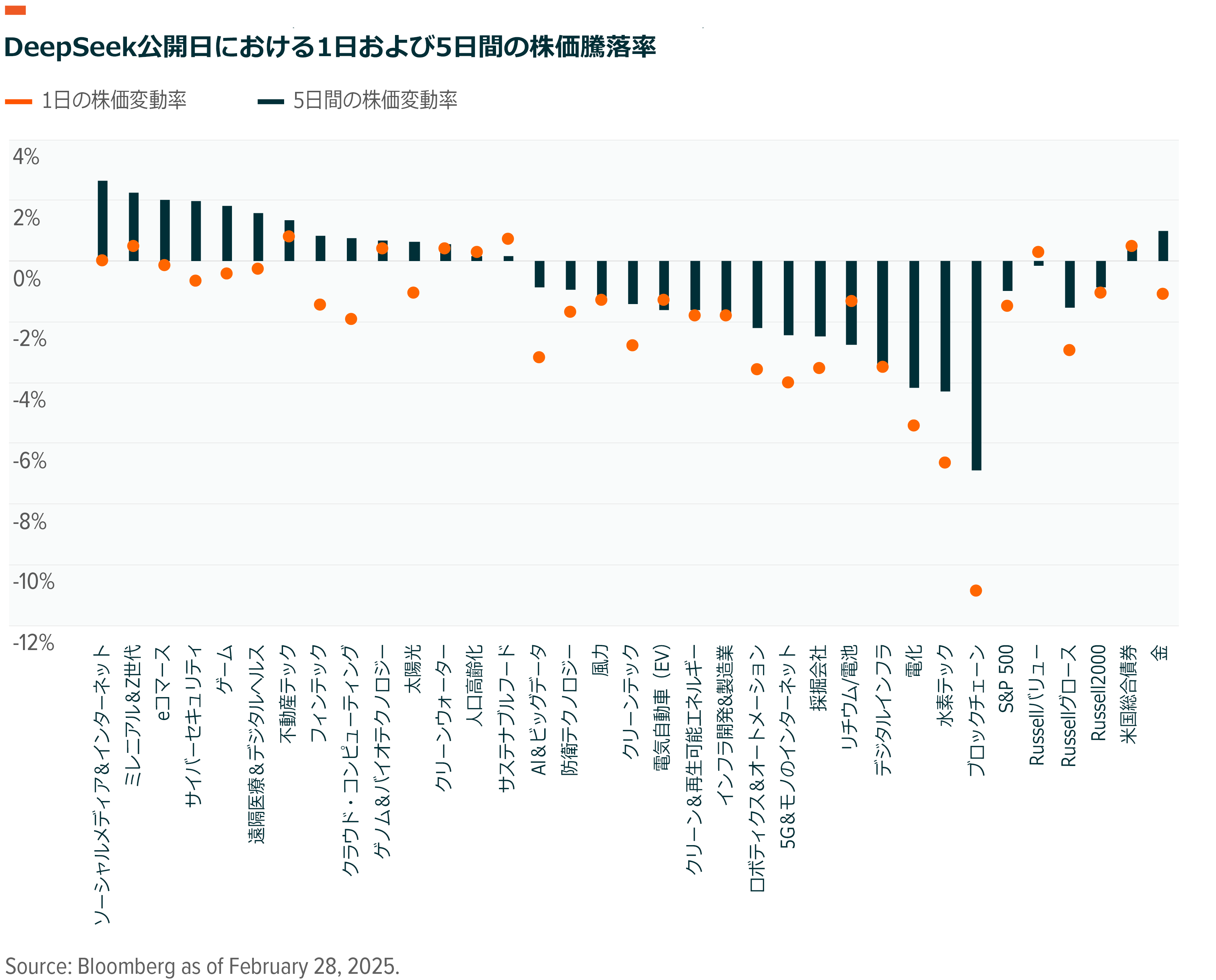

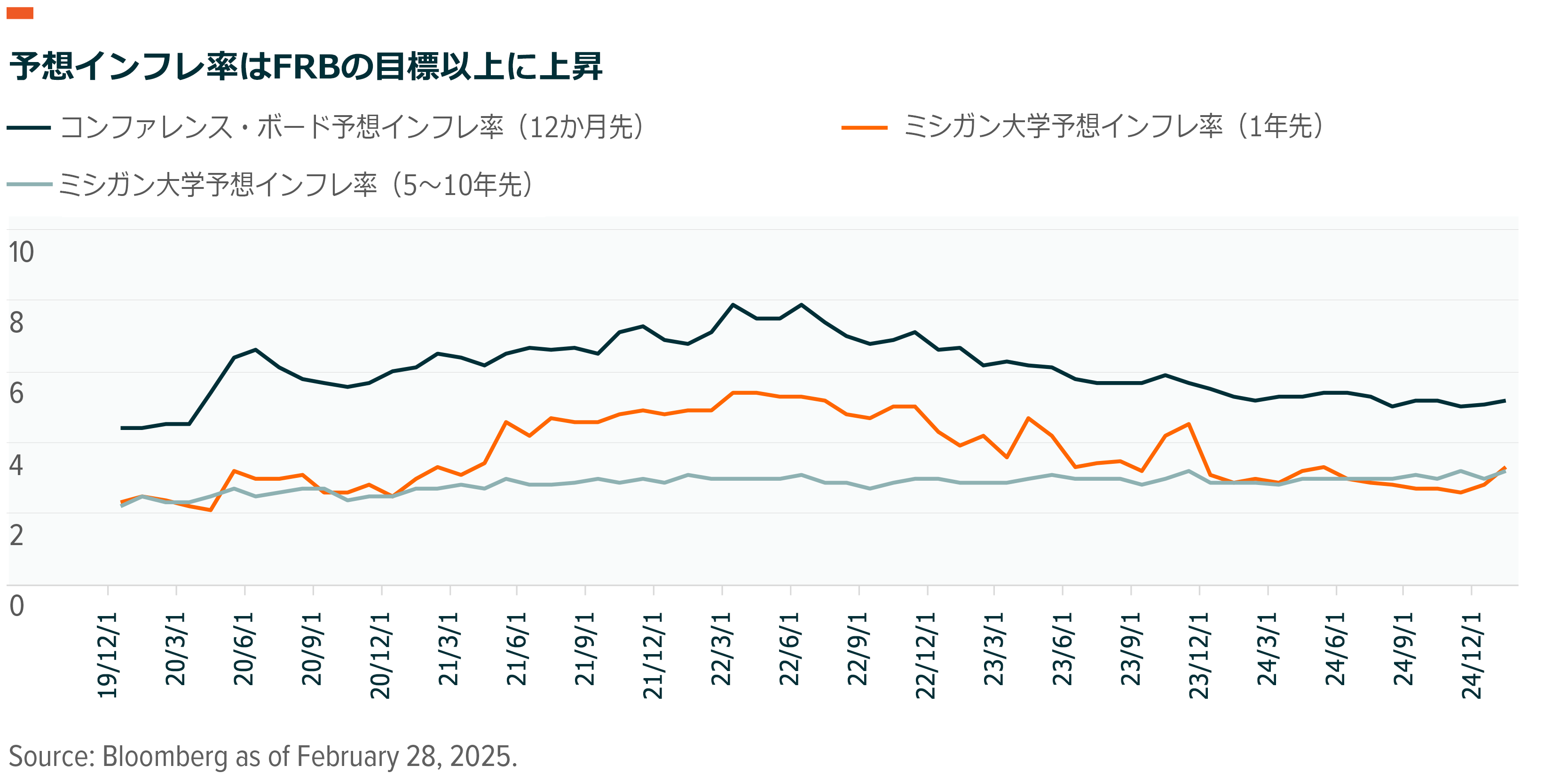

発言や方針が刻々と変わる状況は、企業と消費者に打撃を与えているように見えます11。中小企業の楽観的な見通しと消費者のセンチメントは、トランプ大統領の就任時にサイクルのピークに達しましたが、トレンドはすぐに反転しました。政府による人員削減や歳出削減、関税導入の可能性を背景に、中小企業は慎重姿勢を強めており、消費者信頼感指数は2021年以来最も大幅に低下しました。消費者調査の予想インフレ率も急上昇し、本来ならば成長を刺激する方針をとろうとしていたであろうFRBにとって、事態は複雑化しています。

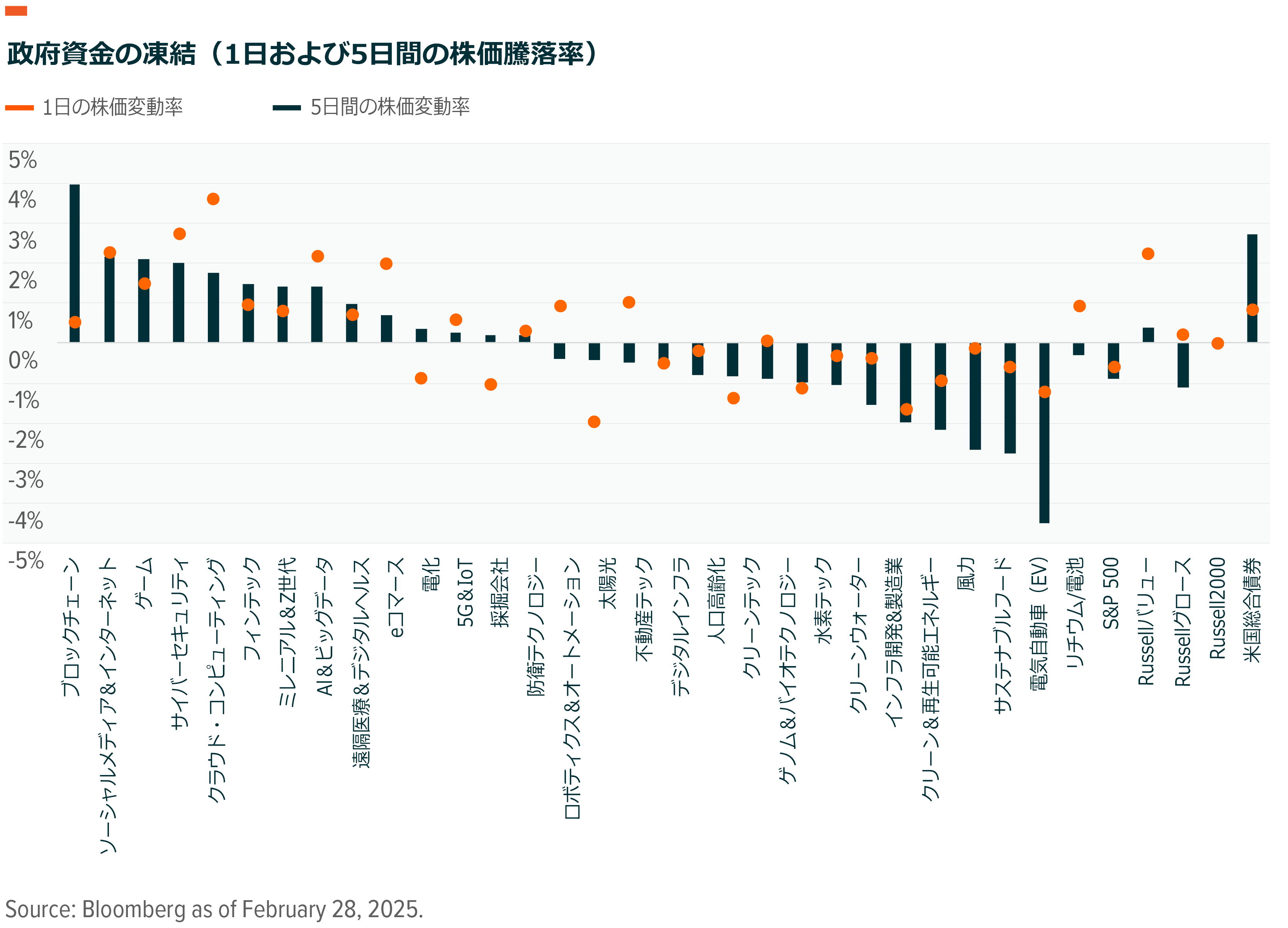

政策を発表しては覆すという政府の動きが市場に及ぼした影響は、DeepSeekへの当初の反応およびその後の回復と比べるとやや控え目でした12。政府資金の一時凍結の発表と、DeepSeekの影響からの反発のタイミングが重なったことで、AI、サイバーセキュリティ、クラウド・コンピューティングなどのテクノロジー関連のテーマが大幅に上昇しました。ロボティクス、防衛テクノロジー、5G&IoT(モノのインターネット)などの産業関連のテーマは小幅上昇し、ソーシャルメディア、ビデオゲーム、フィンテックなどの消費者関連のテーマが上昇しました。これらの銘柄の大半はその後5日間、上昇を続けました。クリーンテック、ヘルスケア、インフラ開発は、歳出削減を受けて幅広く下落し、低水準で推移しました。

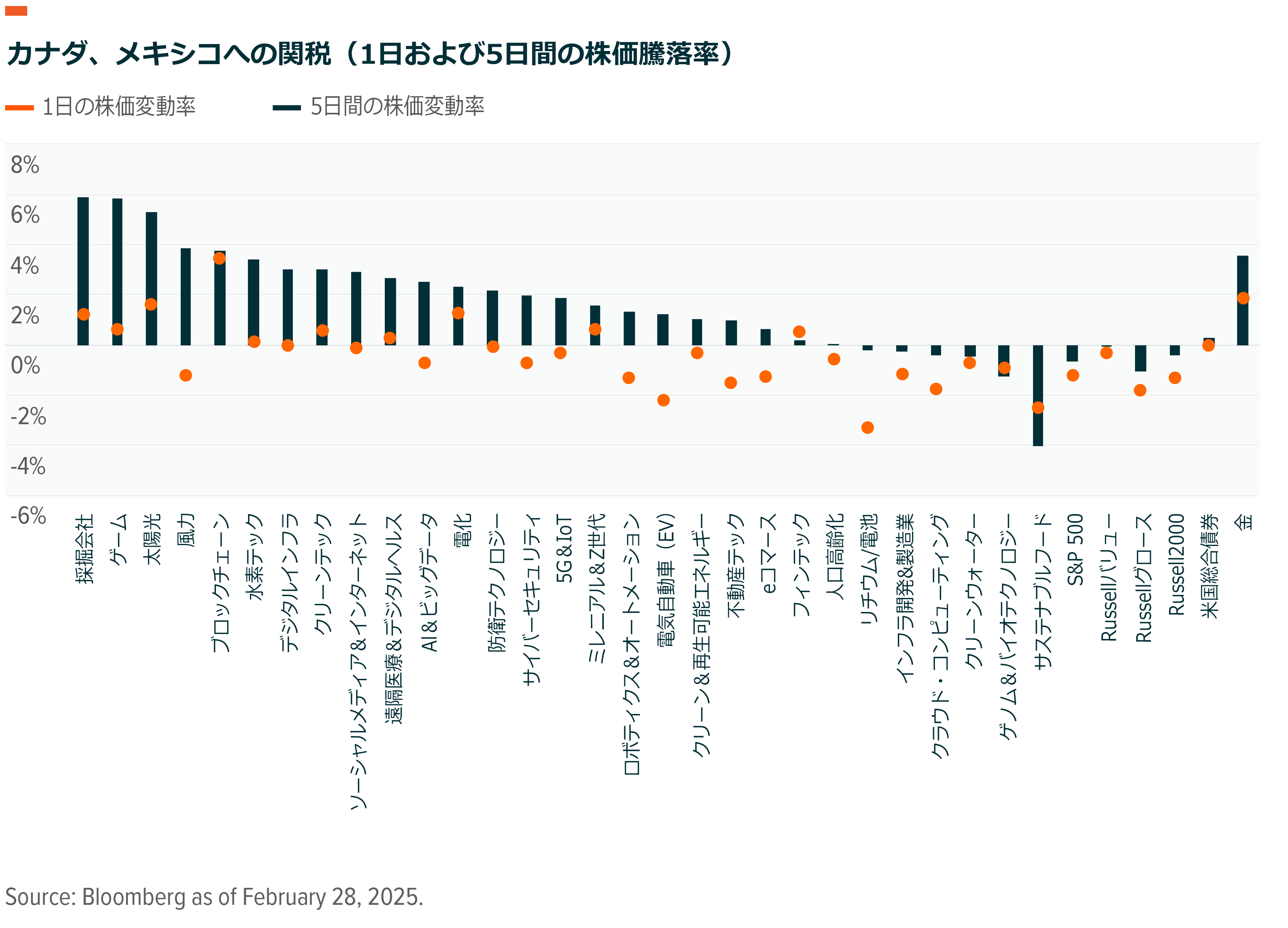

関税を課すか課さないかの報道によって、上昇するテーマと下落するテーマに分かれました。コモディティ、採掘会社、電化、エネルギー関連のテーマは、当初は関税の可能性を材料に上昇し、延期後もそのトレンドが続きました14。一方、ハイテク、ヘルスケア、クリーンエネルギーは、この報道を受けて下落しました。AI、データセンター、サイバーセキュリティを中心とする破壊的技術のテーマは反転し、週間では上昇しました。ヘルスケアとクリーンエネルギーは小動きにとどまり、消費者セクターはほぼ横ばいで推移しました。

当然ながら、政府資金の一時凍結の影響が織り込まれる業種と、関税の影響を受けやすい業種は異なります。値動きは、関税の方針転換時の方が政府資金の一時凍結時よりも急激な反転となり、大半のテーマが5日後には上昇して引けました15。その一因は、この材料に市場が慣れていたことかもしれません。市場は2016年以降、関税を引き上げるか否かの報道に影響を受けてきました。一方、政府資金の一時凍結についてはあまり前例がなく、おそらく政府機関の閉鎖が最も近いケースだと言えるでしょう。AI、クラウド・コンピューティング、サイバーセキュリティなどの破壊的技術のテーマは、最初の報道では売られましたが、長期的な成長見通しを踏まえ、株価はすぐに回復しました。フィンテックやソーシャルメディアなどの消費者向け分野は、今回の出来事からほとんど影響を受けませんでした。輸入品と政府資金に関連するクリーンテックのテーマは、どちらのケースでも出遅れました。

臨機応変に対応する投資

ボラティリティが高い環境においては、心理的、社会的要因が経済的決定にどのような影響を及ぼすかを研究する行動経済学が注目されます。大半の長期投資家にとって最大のリスクは、不安になって売却してしまうこと、あるいは長期的に過少投資を続けることです。例えば、2007年の株価のピーク時、つまり世界金融危機前という最悪のタイミングでS&P 500を買ったとしても、リターンは約380%となり、年率8.6%に相当します16。当時起こったのは大規模な金融危機であり、小さな混乱が絶え間なく起こる現在の状況とは比較にならないほどでした。様々な要因が積み重なった影響が最終的に大きな急落を引き起こす可能性はありますが、そうだとしても過少投資はリスクです。

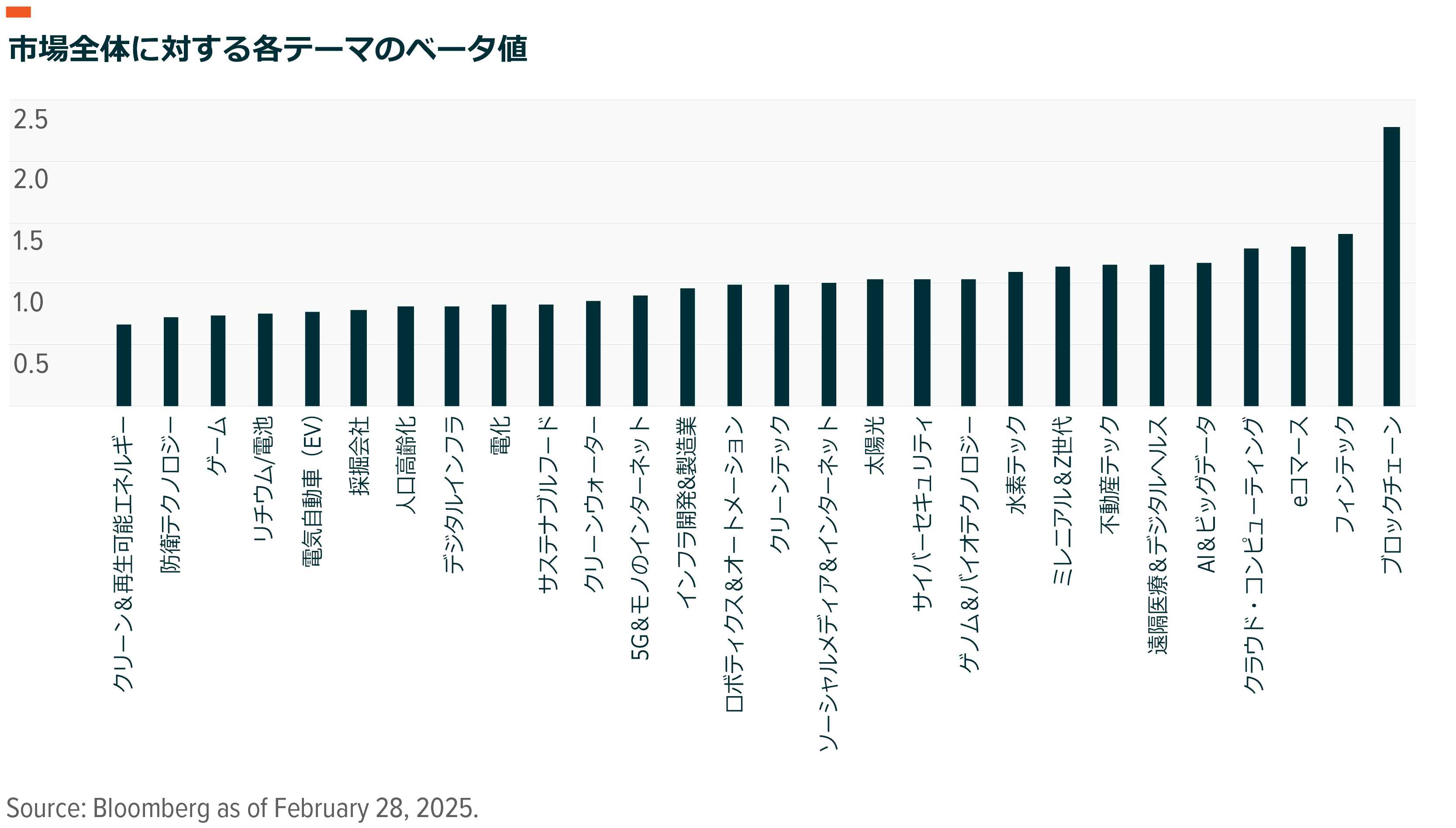

投資家は、売却して撤退するよりも、ボラティリティを抑えたり、短期的な混乱を乗り切れそうな長期トレンドに投資したりする戦略やテーマを取り入れて対応することができます。カバード・コールなどのヘッジ戦略は、株価や金利への感応度の低減に役立ちます。原資産(S&P 500などのインデックス)を保有しながら、保有資産全体に対するコール・オプションを売ってインカム収益を生み出す戦略では、変動幅(市場全体に対するベータ値)を約40%下げることができます17。また、原資産のインデックスの一部に対するコールを売る戦略では、値上がり益やインカム収益を得ながら、全体的な市場リスクとボラティリティを抑えることが可能です。

防衛テクノロジーやインフラ開発など、安定したキャッシュフローを伴う複数年契約に依存するテーマは、一般的に市場全体に対するベータ値が低い傾向にあるものの、地政学的な問題や経済競争の激化に伴い、長期的な強い追い風を受けています18。また、ロボティクス、データセンター、デジタルインフラ、モノのインターネットなどの破壊的技術の長期トレンドを見ると、高い成長率にもかかわらず、通常は市場全体よりもボラティリティが低く、2年間の予想利益成長率は年率で20%を上回っています19。最後に、ウラン採掘、電化、クリーン&再生可能エネルギーなどの一部のコモディティやエネルギーのテーマも、ボラティリティを抑えるのに役立つ可能性があります。

関連ETF

関連商品へのリンク先はこちら:

QYLD – グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF

2865 – グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF

XYLD – グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF

2868 – グローバルX S&P500・カバード・コール ETF

DJIA – グローバルX Dow 30・カバード・コール ETF